Le lundi 27 septembre1841 au matin

La nuit qui vint n’apporta pas le repos à Jeanne. Elle ne trouvait pas le sommeil dans le lit devenu trop grand. Dès que son esprit plongea dans l’assoupissement, une image terrifiante hanta son esprit. Dans une atmosphère lourde de menaces insaisissables, elle voyait Etienne tourner et rouler dans l’eau, le visage enflé. Il agitait les bras et lui criait des mots qui ne parvenaient pas à ses oreilles. Un dernier retournement engloutit le doigt pointé vers elle et le flot l’emporta au loin. L’angoisse qu’elle en ressentit la réveilla. Elle se tourna, se retourna, rejeta la couverture qui l’étouffait. Elle pensait qu’elle devrait se lever parce que, de toute façon, le sommeil la fuirait jusqu’au matin. Pourtant, soudain, elle se réveilla en sursaut alertée par un bruit provenant de la cuisine. Le cœur battant, elle tendit l’oreille puis, l’instant d’après, elle reconnut sans peine les allées et venues de sa belle-mère occupée à préparer le repas du matin. Jeanne se leva et se mit devant la cuvette servant à sa toilette. Elle prit le broc d’eau, versa une petite quantité de liquide dans le récipient évasé et de ses mains jointes s’aspergea le visage d’eau. Ce contact rafraîchissant lui fit du bien en éloignant les brumes de sa nuit fiévreuse. Arrivée dans la cuisine, la peine l’envahit quand elle vit les trois couverts trônant sur la table. La force de l’habitude avait guidé les gestes de la vieille femme qui les avait posés là. Elle resta silencieuse mais elle pleura intérieurement le visage baissé.

Jeanne se taisait en avalant son repas, parce qu’il fallait bien manger quelque chose mais ce fut sans plaisir. Au plus vite elle sortit. Il ne pleuvait pas mais l’air était saturé d’humidité. Le sol était recouvert d’une couche de boue même aux endroits où elle n’avait pas pensé que le ruisseau était passé. Elle ouvrit la porte du poulailler en se reprochant d’avoir complètement oublié les animaux de tout le jour précédent. Pauvres bêtes, pensa-t-elle, elles ont dû souffrir aussi pendant cette journée affreuse.

Les poules, comme folles, se jetèrent vers la sortie en caquetant très fort. Elles tournèrent un moment en rond un peu déboussolées de leur liberté retrouvée puis rapidement reprirent leur déambulation coutumière.

Jeanne prit le chemin de la rivière, décidée à récupérer tout ce qui pouvait avoir échappé au désastre. Arrivée sur place, elle constata que l’eau avait encore baissé depuis la veille au soir. A moitié couverts de boue, elle vit un marteau et une scie qui appartenaient à Etienne. Ses pas la menèrent plus loin où elle trouva une hache. Le bois, destiné à chauffer leur maison, ce bois qu’ils avaient coupé ensemble pour l’hiver, avait en grande partie disparu. Le reste était éparpillé dans toutes les directions. Elle ramena les outils.

En chemin, Jeanne réfléchissait à ce qu’elle devait faire maintenant. Elle essaya d’en parler à sa belle-mère mais elle essuya un refus catégorique à évoquer cette éventualité. La vieille dame ne pouvait pas encore se faire à l’idée qu’elle ne reverrait probablement jamais son fils Étienne. Elle se mit même dans une colère que sa belle-fille n’aurait jamais soupçonnée de sa part quand Jeanne osa suggérer qu’il pourrait …

Puis vers les quatre heures, François Got et André Tardieu se présentèrent devant la ferme et Jeanne s’empressa de les inviter à entrer. C’étaient des voisins, François était le fermier du domaine Chalavar et André habitait au quartier de Montchamp.

Domaine Chalavar et Maison Chaste Section A2 Serre Gros Montchamps Charavar

Dans l’étroit couloir qui servait de sas, après de rapides salutations et quelques échanges témoignant de leur soutien dans l’adversité qui les accablait, les deux voisins suivirent Jeanne et sa belle-mère dans la cuisine.

François Got s’éclaircit la gorge et, après quelques hésitations, se mit à parler d’une voix très douce, assez inhabituelle pour lui :

« Baptiste Baudouin nous a dit qu’Étienne a disparu et ce matin nous avons marché tout au long de la Combe Leusse pour voir si nous pouvions trouver des traces de votre fils, de votre mari. »

« Oui », poursuivit André Tardieu, « on a suivi tout le ruisseau jusqu’à l’endroit où il rejoint le ruisseau des Rivales. Quand on a commencé à le suivre, on a trouvé ce vêtement près du domicile de la veuve Moritz [1]. »

Maison Chastel, Ravin Combe Leusse, Ruisseau des Rivales, Maison Chaste, Chemin vers Rochebaudin.3P3365-1 Tableau d’assemblage Plan parcelaire, Combe Leusse et Rivales detail

Sur ces mots, François plongea la main dans le sac de jute qu’il portait et en retira un pantalon plein de boue. Immédiatement Jeanne le reconnut. C’était le pantalon de travail d’Etienne qu’elle avait tant de fois reprisé. Elle tendit la main pour le prendre. Le contact désagréable du tissu souillé et encore humide la fit frémir. Des larmes lui brûlèrent les yeux mais elle les ignora, elle devait être forte car elle sentait derrière elle, l’émotion de sa belle-maman. Elle entendait des bruits indistincts mais pourtant bien évocateurs de sanglots qu’on tente de réprimer. La vieille femme ne put se contenir longtemps, elle se mit à se lamenter sur une mélopée lancinante et sans mots. Elle venait de recevoir comme une gifle la certitude que l’espoir de revoir son fils était vain. Elle ressentait déjà ce vide jusqu’au fond d’elle-même. Jamais elle ne le reverrait vivant.

Les hommes, visiblement mal à l’aise devant cette scène poignante, se tenaient d’abord sur un pied puis sur l’autre, montrant ainsi leur impuissance à réconforter les deux femmes frappées d’un si grand malheur. François Got, tête basse triturait inconsciemment le sac de jute vide tandis qu’André Tardieu les yeux plissés de tristesse tentait de rentrer les larmes qui menaçaient de couler sur ses joues. Malgré sa gorge sèche, d’une voix éraillée, il dit :

« Nous n’avons trouvé aucune trace d’Etienne lui-même. Cela me fait bien de la peine pour vous mais il va vous falloir vous rendre à la mairie demain pour dire qu’Etienne a disparu. »

Mardi 28 septembre 1841 au matin

Jeanne avait convenu avec Antoine Thevenon qu’ils se rendraient ensemble à la mairie. Elle était juste en train de manger son pain trempé dans la soupe[2] de la veille quand Antoine frappa à la porte.

« Entrez, Antoine ! » cria Jeanne.

La porte s’ouvrit et on l’entendit se refermer. Les pas lourds de l’homme retentirent dans le petit couloir d’entrée. La jeune femme avalait en hâte son dernier morceau de pain lorsqu’il entra dans la cuisine. La mère d’Etienne fit un geste lent de la tête pour le saluer en le regardant amicalement, toute son attitude indiquait son immense lassitude. A pas mesurés, elle porta le bol de Jeanne et le sien dans la laverie.

Peu de temps après, les deux voisins se mirent en route pour aller à Dieulefit. Ils suivirent d’abord la Combe en essayant de traverser le ruisseau à différents endroits. Les premières fois, ils n’osaient pas bien car le courant paraissait vraiment trop fort. La Combe faisait à présent beaucoup moins de bruit que la veille mais cependant s’ils avaient voulu se parler ils auraient dû crier pour se faire comprendre. Ils étaient presque à Jeannot lorsqu’ils purent finalement atteindre l’autre côté, mais ce ne fut pas sans se mouiller les pieds. Ils descendirent ensuite la rivière et arrivèrent peu après sur la route qui relie Dieulefit à Rochebaudin. Ils avaient peu parlé en chemin, étant tous deux plongés dans leurs sombres pensées.

Ils atteignirent finalement la mairie. Antoine poussa la lourde porte. Jeanne reconnut la personne assise derrière un grand bureau mais sans parvenir à retrouver son nom.

L’homme, le porte-plume levé, les regarda entrer dans le bureau au plancher grinçant. Voyant que les deux personnes qui venaient d’arriver hésitaient à approcher, de sa main libre, il les encouragea à s’avancer vers lui.

« Approchez, approchez monsieur, madame ! Bonjour ! Que puis-je faire pour vous ? », dit-il en posant son porte-plume précautionneusement à côté du document qu’il était en train d’écrire.

« Bonjour monsieur ! Mon nom est Antoine Thevenon, je suis le voisin de madame Chastel que voici. »

« Bienvenue monsieur, bienvenue madame, je m’appelle Jacques Combe[3] et je suis adjoint de la mairie. »

Un silence se fit après cette rapide présentation. Jeanne essayait vainement de trouver les mots pour expliquer tout simplement pourquoi elle avait fait le déplacement jusqu’à la mairie. La gorge serrée, elle ne savait par où commencer. Elle se sentit soudain si troublée de ne pas être en mesure de s’exprimer que des larmes de frustration se formèrent au bord de ses yeux. Sa réaction lui fit comprendre à quel point les dernières heures qu’elle avait vécues l’avaient rendue instable et fragile.

Antoine lui jeta un coup d’œil et la voyant accablée s’éclaircit la gorge et dit :

« Dernièrement, le temps ne nous a pas été clément. »

Monsieur Combe, haussa les sourcils d’étonnement, il était plutôt habitué à ce que les gens viennent à lui parce qu’ils étaient devenu père ou lors de la perte d’un proche. Dans les deux cas, il avait des réponses toutes prêtes qu’il débitait presque sans y penser. Mais, dans son bureau, que quelqu’un lui parlât du temps, alors là …

« Etienne est parti ! », s’exclama tout à coup Jeanne parvenant enfin à parler.

M. Combe haussa davantage les sourcils, il ne comprenait pas du tout la relation entre ces deux échanges.

« Euh, … oui ? Mais qui est Etienne ? » voulut-il savoir.

« Mon mari, Etienne Chastel. »

Le visage de Monsieur Combe s’éclaira tout de suite. Il sentait qu’il reprenait prise sur la conversation.

« Et où est donc allé Etienne Chastel ? », demanda-t-il alors.

« Je ne sais pas, il est allé vérifier la grange et depuis je ne l’ai plus revu. »

L’adjoint commençait à soupçonner qu’à ce rythme-là le dialogue qui s’amorçait allait lui faire perdre beaucoup de temps. Il décida avec l’autorité dont il faisait toujours preuve de lui donner un peu de structure.

« Comment vous appelez-vous chère madame ? »

« Jeanne Dourille. »

« Où habitez-vous ? »

« Près de la Combe Leusse.»

« Quand votre époux a-t-il disparu ? »

« Dimanche, avant midi, il s’inquiétait et il est allé vérifier notre grange, elle est près de la rivière, vous comprenez, et ensuite … »

Jeanne en revivant la scène ne pouvait plus retenir ses larmes. D’une voix mouillée et mal assurée elle continua cependant.

« Tous les voisins l’ont cherché, mais il n’a pas été retrouvé. Nous craignons qu’il soit tombé dans la rivière. François Got et André Tardieu ont seulement retrouvé son pantalon dans le Ruisseau de Rivales, près du domicile de la veuve Moritz. »

Monsieur Combe comprenait maintenant ce qu’il s’était passé.

« Monsieur Etienne Chastel, votre époux, a donc disparu et vous pensez qu’il a été entraîné par la rivière. » résuma-t-il.

Jeanne hocha tristement la tête.

« Notre problème est que je ne peux pas l’enregistrer comme décédé avant d’avoir retrouvé son corps. »

La jeune femme, en entendant cette réflexion abrupte de l’adjoint, eut du mal à maîtriser ses émotions. Il ne prenait pas de gants avec elle et son manque d’empathie la blessa.

« Je ne vois pour le moment qu’une chose à faire. Nous devons attendre. Attendre jusqu’à ce que tout soit éclairci. Je vais immédiatement envoyer un message à toutes les communes le long du Jabron. J’y indiquerai que nous recherchons quelqu’un qui pourrait s’être noyé autour du 26 septembre. Au cas où il ne serait pas retrouvé, vous pourrez demander conseil à Monsieur Morin, notre Juge de Paix. »

Ferme Bouvier

Montboucher 3P 3443-2 Section B, Hayes Plan Parcelaire (detail)

Dimanche 26 septembre 1841 après-midi, à Montboucher.

Baptiste Flachaire[4] habitait près du Jabron, à Montboucher. Il était granger de Monsieur Bouvier qui, lui-même, n’habitait pas la ferme mais l’avait loué aux parents de Baptiste :

Antoine Flachaire[5] et Annette Arsac. Ils étaient cinq à y travailler, le père, la mère, les deux frères de Baptiste, Joseph Antoine[6] et Auguste[7].

Les intempéries les inquiétaient beaucoup à cause des pluies torrentielles des derniers jours qui avaient bien grossi le Jabron. Pendant le repas de midi, le père avait dit à ses enfants :

« Auguste et Baptiste, vous irez à la rivière pour voir si nous avons des dégâts. Avec le débit qu’elle a, il se pourrait bien qu’elle nous ait emportés de la terre. »

On ne discutait pas les ordres du père si bien que peu de temps après, les deux jeunes hommes sortaient pour inspecter leur terrain. Il continuait à pleuvoir mais assez peu. Cependant, au loin, le Jabron se faisait déjà entendre.

Ils traversèrent le potager noyé pour une bonne partie sous une grande flaque d’eau. Le pré limitrophe était dans le même état mais cela n’avait pas de quoi les inquiéter car la terre aurait tôt fait d’absorber ce trop plein d’eau. Les dégâts seraient minimes. Ensemble, ils suivirent le chemin qui mène au Jabron. Un tumulte de plus en plus fort les accompagnait maintenant.

La petite rivière habituellement si menue et si sage avait au moins quadruplé de largeur. Elle coulait encore très rapidement mais on pouvait voir qu’elle avait commencé sa décrue.

« De quel côté ? » cria Baptiste.

Auguste pointa son doigt vers la droite.

Ils marchèrent donc vers l’aval. Partout gisaient du bois, des branches déchiquetées mais aussi des planches, le tout maculé de boue. Assez vite, ils décidèrent de revenir et d’observer les dégâts en amont.

Ils étaient arrivés au-delà du sentier qui menait à leur ferme lorsque Baptiste crut voir un bras dépassant d’un tas de branchages. Surpris, il tira Auguste par la manche et désigna de son doigt ce qu’il voyait. Lentement, ils s’approchèrent. Auguste enleva une des branches qui reposait sur le bras et c’est alors qu’apparut non seulement le membre supérieur mais le corps entier auquel il était attaché. Une personne gisait là, à moitié dans l’eau, à moitié dans la boue.

« Tirons-le sur le côté pour qu’il ne puisse pas être emporté plus loin. » dit Baptiste.

Auguste haussa les épaules et se toucha de la main une oreille pour indiquer qu’il n’avait pas pu entendre. Alors Baptiste pointa du doigt les jambes de la victime et saisit les bras. Auguste comprit immédiatement et ensemble ils tirèrent le corps de sa gangue et le portèrent à un endroit plus dégagé de la rive. C’était un homme et il était nu.

Auguste ôta son manteau et le posa sur le corps. A grands gestes, il fit comprendre à Baptiste qu’il allait chercher un chariot pour emporter le corps sous leur hangar. Son frère acquiesça et le regarda partir.

Pendant qu’Auguste se rendait à la ferme, Baptiste décida d’utiliser son temps pour bien examiner le corps. L’homme n’était ni très gros ni trop mince, son menton était couvert par une barbe bien fournie mais maculée de boue et il avait un visage assez beau. Baptiste pensa que l’homme étendu devait être légèrement plus petit que lui-même. Ses jambes nues à demie pliées dépassaient du manteau qui le recouvrait pudiquement. Les yeux de Baptiste allaient se détacher de la forme à ses pieds quand ils s’y fixèrent à nouveau. Le jeune homme intrigué se pencha pour mieux examiner l’individu.

Une vingtaine de minutes plus tard, Joseph Antoine et Auguste furent là. Ils avaient équipé la mule pour tirer une charrette. Ils chargèrent soigneusement le corps sur le chariot et retournèrent à la ferme. De son côté, le père avait fabriqué une sorte de table à partir de deux tréteaux et d’une vieille porte. Ils y posèrent le corps dessus. Auguste récupéra son manteau et recouvrit le cadavre du drap que son père avait apporté.

« Mais qui ça peut bien être ? » se demanda Joseph à voix haute.

« En tout cas, moi, je le connais point. », dit le père. « Il se pourrait bien qu’il soit tombé quelque part plus haut dans le Jabron, mais alors où, va savoir … »

Tous regardaient l’homme couché sous son linceul improvisé. Aucun d’entre eux n’avait jamais vu ce visage. Après être resté un moment silencieux, le père sembla se réveiller et dit à ses fils Baptiste et Auguste :

« Bon, beh, c’est pas tout mais vous allez chez le maire maintenant pour lui dire que nous avons trouvé un corps. »

« Je pense que la mairie est fermée, c’est dimanche ! », répondit Baptiste.

« Eh beh, allez chez lui ! Quand il saura pourquoi on le dérange un dimanche, ça m’étonnerait qu’il vous engueule, vous verrez. Il voudra prévenir la gendarmerie. »

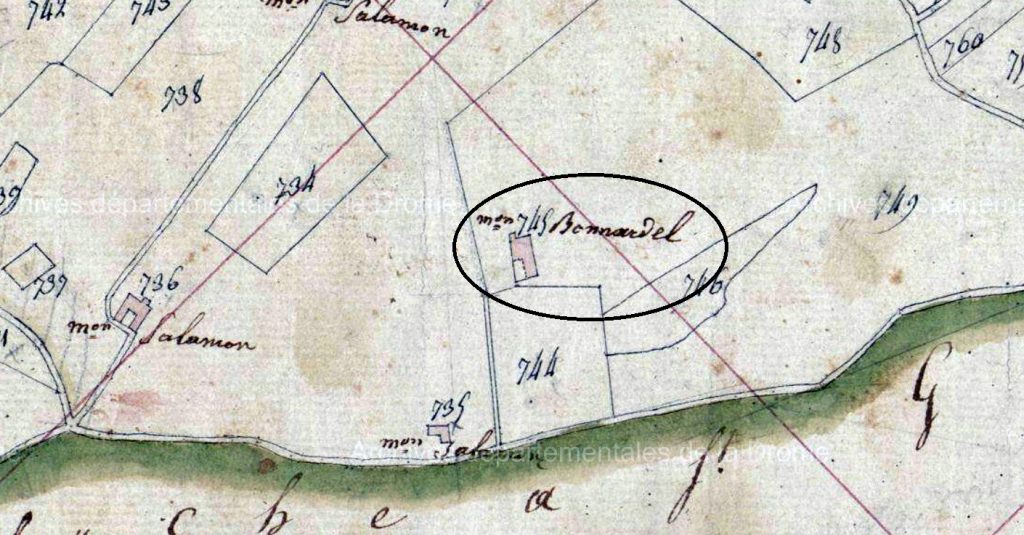

Maison Bonnardel 3p3443-02 Section A, Village, Jabron, condamine (Bonerdel)

Bien sûr, ils savaient où résidait Bonnardel, le maire. Tout le monde connaissait sa grande ferme du chemin d’Espeluche où il vivait avec toute sa nombreuse famille et ses domestiques.

Quand ils arrivèrent à sa ferme, une servante[8] ouvrit la porte et les regarda d’un air intrigué et soupçonneux.

« Bonjour, Mademoiselle, nous voulons parler à votre maître. » annonça Baptiste en ôtant son bonnet. Son frère, derrière lui, fit de même puis se décala d’un pas pour bien la contempler.

« Le maître est occupé et d’ailleurs il n’est pas disponible aujourd’hui ; vous savez bien que c’est dimanche !», répondit-elle sèchement les yeux rivés sur Auguste qui lui faisait un sourire aguichant.

« Dis à ton maître que ça ne peut pas attendre. Nous avons trouvé un corps et on vient le prévenir pour qu’il alerte les gendarmes. »

La servante devint pâle, les fixa tous les deux les yeux agrandis de surprise. Sans dire un mot, elle se retourna vivement les laissant en plan. Elle disparut derrière une porte. Les deux jeunes hommes se mirent à regarder autour d’eux avec beaucoup de curiosité car ils n’avaient jamais eu l’occasion de voir de près la demeure du maire. Ils se trouvaient dans une cour et ils eurent tout loisir pour contempler la façade et les dépendances sur les côtes de la ferme.

Leur examen des lieux fut soudainement interrompu par l’arrivée de monsieur Bonnardel, le maire. Ils se rapprochèrent du seuil où il se tenait et inclinèrent la tête pour le saluer, le bonnet à la main.

« Bonjour, messieurs, que me vaut l’honneur de votre visite ? »

« Monsieur le maire, cet après-midi, quand nous marchions le long du Jabron pour voir les dégâts causés à notre terre, nous avons trouvé un homme mort. Il était à moitié dans l’eau et à moitié dans la boue. »

Le maire mit l’index plié sur sa bouche tandis que son pouce entoura son menton où poussait une barbichette bien taillée. De son autre main, il saisit son coude. Les sourcils froncés, la mine soucieuse, il écouta les deux jeunes gens. Puis il les interrompit et les pria de le suivre dans son bureau. Même pour un dimanche, il avait bien conscience que l’affaire était grave et il voulait consigner la déclaration de ces deux témoins. Il les conduisit dans la pièce spacieuse qui lui servait de bureau et de salle de réception dans les grandes occasions où il avait une vaste table. Il prit place sur l’un des fauteuils disposé à la tête de la table puis il leur indiqua deux chaises rangées sous une fenêtre. Les deux garçons s’en saisirent et les placèrent côte à côte à la gauche du maire.

Monsieur Bonnardel, quelque peu perturbé, se remit debout car il se rendit compte qu’il n’était pas à la mairie et que par conséquent il n’y avait rien sur le bureau. Il ouvrit un tiroir, en sortit quelques feuilles de papier et de quoi écrire. Il déboucha l’encrier et reposa délicatement le bouchon sur un morceau de toile pour ne pas tacher sa belle table luisante fleurant la bonne cire. Le porte-plume prêt à écrire, il fixa les deux jeunes gens et leur dit :

« Maintenant, racontez-moi exactement ce qu’il s’est passé cet après-midi. »

Le maire nota tous les détails observés par Auguste et Baptiste. Cela ne prit pas très longtemps car les renseignements sur l’homme trouvé et les circonstances de sa mort ne leur étaient pas tous connus. Ensuite pour le bon déroulement de la procédure, le maire leur relut la déclaration qu’ils venaient de faire, leur demanda si tout était correct selon leur point de vue et comme c’était le cas, il les fit signer.

« Je ferai savoir à mes collègues en amont du Jabron que nous y avons trouvé un étranger, peut-être y aura-t-il quelqu’un qui correspond au signalement que vous venez de me faire. », déclara le maire en les reconduisant à la porte de son bureau. Il appela la servante qui les avait fait entrer à la satisfaction d’Auguste et, en attendant son arrivée, ajouta à leur intention :

« Saluez votre père de ma part » puis il s’éloigna dans un couloir.

[1] Etat Civil de Dieulefit (1833-1837) page 298

[2] A la campagne jusqu’au début du XIXème siècle, on mangeait du pain trempé dans la soupe. Les grand-mères préparaient du pain perdu (tartines de pain un peu rassis trempées dans du lait, puis dans un œuf battu et passées à la poêle avant d’être servies saupoudrées de sucre).

www.clg-ermitage- soisy.ac-versailles.fr/IMG/pdf/histoire_du_petit_dejeuner.pdf

[3] Jacques Claude François Combe

[4] Etat Civil de la Touche (1813-1822) page 9

[5] Etat Civil de la Touche (1813-1822) page 47

[6] Etat Civil de la Touche (1813-1822) page 23

[7] Etat Civil de la Touche (1813-1822) page 34

[8] Marie Anne Beauteac