Recit basé sur les actes de l’état civil de plusieurs villages et sur les articles de journeaux de l’époque. Les personnages ont existé et les évènements ont eu lieu.

Magdelaine Faucon, la mère (7)

Poët Célard, mardi 13 juin 1843, 18 heures

« Dis-moi petit bonhomme, qui c’est qui aime les gâteaux ? »

« Moi, moi, » a crié Paulin, « les gâteaux, c’est bon ! »

« Alors, si tu m’aides, tu en auras. »

Par la fenêtre, je voyais la mère Archinard[1], notre voisine, qui s’approchait de notre porte. Elle n’a pas tardé à frapper.

« Bonjour voisine. »

« Bonjour madame Archinard. »

« Tout à l’heure j’ai vu votre gendre, son nouveau travail lui plaît ? »

« Oui, il est juste venu nous dire bonjour. Je crois qu’il a finalement le boulot qui lui convient. »

« Je passe vous voir parce que je voudrais savoir si vous avez des œufs. »

« Bien sûr que j’en ai, ils sont tout frais, une douzaine, cela vous suffit ? »

« Oh là, largement. » a dit mère Archinard.

Je me suis approchée de ma planche où je pose mes réserves. J’ai tendu la main vers les œufs en posant le regard sur ma petite salière. « C’est drôle ça, il y a une espèce de poudre blanche sur mon sel. » ai-je dit à voix haute. J’ai saisi mon petit pot de sel et je l’ai examiné de plus près devant ma fenêtre. A la lumière de dehors il y avait une très grande différence entre les grains de sel inégaux et cette poudre très fine.

« Vous avez probablement renversé un peu de farine. Ça m’arrive aussi de temps en temps. » a dit la voisine.

« Oui, c’est probable. »

Pourtant je ne me rappelais pas m’être déjà servi de la farine aujourd’hui, je n’avais pas encore préparé mes ingrédients pour mon gâteau. En revenant vers ma planche à réserves pour donner les œufs demandés, j’ai vu encore un peu de ces traces de cette poudre dans mon mortier. Mon attention a été détournée par la voisine qui me disait : « Mettez les œufs sur l’ardoise s’il vous plaît, je vous paye à la fin du mois. »

J’ai hoché la tête et à mon habitude j’ai marqué un signe sur le registre spécial plein de signes que j’étais seule à comprendre.

« Aide bien ta maman ! » a continué la mère Archinard en se penchant au-dessus de la tête de Paulin pour lui donner un petit baiser. Puis elle est sortie.

« Alors, maintenant c’est le tour de notre gâteau et on va se faire un petit repas avec des herbes, tout cela va entrer facilement dans le four. »

« Miam, miam » a été la seule réponse de Paulin.

Une petite demi-heure plus tard tout était dans le four et ça commençait à sentir vraiment bon.

Magdelaine Faucon, la mère (8)

Poët Célard, mardi 13 juin 1843, 21 heures

« C’était drôlement bon, maman » a dit Paulin à la fin de son repas. J’ai ramassé les assiettes vides et je les ai lavées dans mon évier en pierre dans le coin de la laverie. Même pas un quart d’heure plus tard, Paulin a commencé à se plaindre qu’il avait mal au ventre. Moi aussi j’ai senti dans mon ventre une douleur qui devenait de plus en plus forte. Mon estomac faisait beaucoup de bruit et j’entendais que Paulin avait la même chose. Puis tous les deux, on s’est précipité vers les cabinets à l’extérieur de la maison et on s’est mis à vomir tout notre repas. Les convulsions nous retournaient l’estomac. Paulin, les joues grisâtres, était plié en deux en se tenant le ventre. Je n’étais pas en meilleur état. J’ai pensé en un éclair que nous ne pouvions pas rester à l’arrière de la maison où étaient le cabinet et que je devais bien vite appeler de l’aide. En me tenant au mur comme je pouvais, j’ai contourné le mur et j’ai vu ma voisine sortir de chez elle. J’ai essayé de crier son nom pour attirer son attention mais aucun son ne sortait de ma bouche souillée. Ma main a glissé et je me suis affalée par terre. Quand ma tête a touché le sol, j’avais déjà perdu conscience.

*********************************************

Marguerite Archinard, voisine

Poët Célard, mardi 13 juin 1843, 21.30 heures

Ce n’était pas encore le plein été mais j’ai pris l’habitude en fin de soirée et surtout pendant les journées chaudes de sortir un peu. Parce qu’on reste tant qu’on peut dans la pénombre de la maison mais le soir on se met un peu dehors pour profiter d’un peu de fraîcheur et pour écouter les bruits de la nuit. Alors que je sortais ce soir-là pour m’asseoir sur cette vieille chaise qui est devant ma maison, j’ai vu que la porte de la mère Faucon était grand-ouverte. Tout à coup je l’ai vu surgir de derrière sa maison, un peu tituber et s’écrouler comme une masse, la tête en avant. Aussi vite que mes jambes pouvaient me porter, je suis allée voir ce qui lui arrivait. Je ne suis pas médecin mais je me suis rendue compte tout suite qu’elle n’allait pas bien du tout. J’ai jeté un regard aux alentours mais je ne voyais pas le petit Paulin. Au même moment ma fille a regardé dehors mais comme elle a vu que je n’étais pas sur ma chaise devant la maison elle est sortie aussi. En me voyant plus loin penchée au-dessus de la mère Faucon, elle s’est précipitée pour savoir ce qu’il se passait.

« Qu’est-ce qu’il y a ? Qu’est-ce qu’elle fait par terre ? Et il est où Paulin ? » a-t-elle crié d’une voix paniquée.

« J’en sais rien, je l’ai vue tomber et rester comme ça le nez par terre. Alors je suis venue bien vite mais elle bouge pas. Il faut faire quelque chose, mon dieu, mon dieu. » Je commençais aussi à perdre la tête. « Au secours ! Qu’est-ce qui faut faire ! Au secours ! »

A ce moment-là la voisine a ouvert les yeux. Péniblement elle a tendu le doigt vers le coin de sa maison et elle a murmuré : « Paulin »

Ma fille a immédiatement couru de ce côté et on l’a entendu criée que Paulin était aussi par terre avec la figure pleine de vomi. D’apprendre ça, ça m’a fait un choc et heureusement ça m’a permis de retrouver mes esprits.

« Vite, de l’eau, ça ne peut pas leur faire du mal. » ai-je dit à une voisine qui s’était approchée, alertée par nos cris. Elle a disparu dans la maison de Madame Faucon et elle est revenue avec une cruche et un verre. Quelques autres personnes s’étaient approchées et regardaient l’air inquiet. Entre temps, ma fille nous avait rejointes. Elle portait dans ses bras le petit Paulin tout mou, le visage sale, encore dans les pommes. On leur a donné à boire et on leur a un peu nettoyé le visage et le devant de leurs vêtements maculés.

Marie Lafond, une voisine, qui habite un peu plus loin dans notre rue a dit très calmement : « Je vais chercher Auguste Peysson. »

Après quelques minutes, il était là. A mon avis il a compris tout de suite qu’il fallait appeler un médecin mais sa réaction a été étrange.

« Marie », a-t-il dit, « est-ce que ton fils sait faire du cheval ? »

Personne n’a compris pourquoi il demandait ça au moment où on avait besoin d’un docteur.

« Oui, » a répondu Marie ébahie, « il a appris chez son maitre. »

Auguste, le fils de Marie Lafond s’était avancé parce qu’il entendait qu’on parlait de lui.

« Ecoute bien, fils, prends mon cheval et va le plus vite possible à Bourdeaux et cherche un médecin, mais soit prudent. Tu sais bien qu’il y a deux médecins. Docteur Muston et Monsieur Ladreyt de la Condamine. Si l’un n’est pas chez lui va vite chez l’autre. Tu lui diras que nous avons besoin d’aide, que c’est urgent. Il faut qu’il vienne tout de suite. Dis surtout que c’est moi qui t’envoie, comme cela il saura que c’est vraiment grave et qu’il doit te prendre au sérieux. »

Auguste déjà s’était mis à courir à l’écurie pour chercher le cheval de Monsieur le maire.

Une heure plus tard, Hercule Ladreyt de la Condamine est arrivé à Poët Celard. La plupart des gens était déjà couché parce que chacun devait se lever tôt le lendemain. Il ne restait que le maire, la mère Lafond et moi. Nous étions restés chez les malades et on les faisait boire régulièrement.

« Bonsoir tout le monde ! » a-t-il grogné en poussant la porte.

« Bonsoir docteur ! » avons-nous répondu.

Le maire a expliqué en peu de mots comment nous avions trouvé les malades.

« Cela ne me semble pas une intoxication alimentaire ordinaire, » a dit le docteur quand il a appris ce qu’il s’était passé, « il doit y avoir autre chose, je vais voir. »

Il a examiné les malades et quand il est revenu vers nous quelque temps après il a grogné : « Des coliques violentes et des vomissements qui se prolongent, paralysie, cela pourrait bien être un empoisonnement. Probablement avec de l’acide arsenieux[2], j’ai vidé leurs estomacs. »

« Mais qui voudrait assassiner ces braves gens-là, » a demandé le maire très surpris.

Alors je me suis avancée et j’ai demandé : « Docteur, à quoi ça ressemble, ce poison ? »

Je pouvais voir que le médecin était étonné de m’entendre lui poser cette question, mais il a répondu : « J’en ai vu une fois, c’est une sorte de poudre blanche, presque transparente. On s’en sert en général pour contrôler la vermine, par exemple les rats. »

Cette description correspondait exactement avec cette poudre que la mère Faucon avait trouvée dans sa cuisine, pourtant j’ai hésité un moment à le leur raconter. Peut être que c’était vraiment de la farine, ce que nous avions vu toutes les deux dans l’après-midi. Pourtant il vaudrait mieux que j’en parle à Monsieur le maire mais à un moment opportun.

Il sonnait déjà minuit quand le docteur est remonté dans sa calèche. Il a promis de revenir le lendemain pour voir les malades. Le maire voulait rentrer et c’est le moment que j’ai choisi pour lui raconter ce qui s’était passé dans l’après- midi.

« Ce que vous me dites est très grave. Demain matin, je prendrai contact avec les gendarmes et je demanderai au docteur d’en faire autant pour leur décrire ce qu’il a constaté. Je vous demande de ne dire à personne ce que vous venez de me confier parce que cela pourrait gêner une enquête éventuelle. »

J’ai hoché la tète en signe d’accord.

Auguste Peysson, Maire

Poët Célard, mercredi 14 juin 1843, matin

J’ai bien mal dormi cette nuit. Il était très tard quand je me suis enfin couché mais je n’arrivais pas à trouver le sommeil. Un assassinat, non une tentative d’assassinat dans mon village, c’était impensable. Ces mots tournaient inlassablement dans ma tête. Finalement, je me suis endormi et peu de temps après un coq m’a réveillé. C’est ce qu’il me semblait, pourtant le soleil était déjà haut. Je me suis dépêché et dès le moment où je suis arrivé à la mairie, j’ai fait mander Victor Ouillon, notre garde champêtre. Je lui ai expliqué ce que je pensais être arrivé la veille. Puis je l’ai envoyé à Bourdeaux voir les gendarmes pour leur demander de venir au Poët-Célard pour examiner la situation sur place.

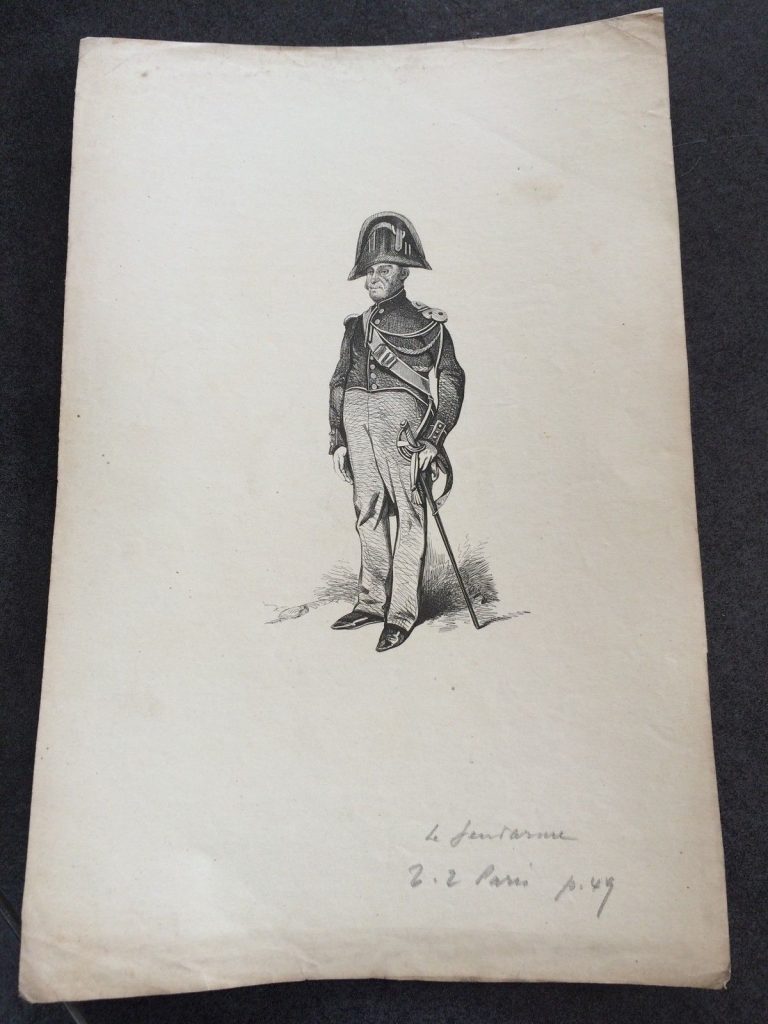

Bien avant 11 heures, j’entendis le son des fers de chevaux devant la mairie. Je me suis levé pour me rendre au devant des gendarmes et les saluer. Le brigadier Ferrier[3] et le gendarme Charron étaient juste en train de descendre de leurs montures. Avant d’être muté à Bourdeaux, Ferrier était brigadier à Luz la Croix Haute et des bruits courraient que, très bientôt, il allait partir ailleurs. Charron[4] portait une moustache en crocs dont la longueur lui donnait un aspect impressionnant. Pour les questions de police et de service d’ordre c’était toujours à eux que j’avais à faire en tant que maire aussi les connaissais-je bien. Ils étaient tous deux cantonnés depuis longtemps à Bourdeaux.

« Bonjour messieurs. »

« Bonjour, Monsieur le maire. Monsieur Ouillon nous a rapporté que quelqu’un a tenté d’empoisonner une personne parmi vos braves citoyens. »

« C’est encore pire que ça, quelqu’un en veut à la mère Faucon et à son fils, rendez-vous compte un gamin de onze ans. »

« Oui, c’est de pire en pire. Ah ! Autrefois, c’était autre chose, c’était bien plus tranquille, il y avait moins de violence! », déplora le brigadier.

Charron, en se lissant la moustache avec lenteur, demanda : « Pensez-vous que nous puissions interroger les malades ? »

A ce moment-là un claquement de sabots et un bourdonnement de roue se fit entendre et l’on vit surgir au bout de la rue la calèche du médecin.

« Peut-être est-il plus sage d’entendre d’abord les conclusions de monsieur Ladreyt de la Condamine. » ai-je suggéré.

Dès que le médecin fut descendu de sa calèche et après de rapides salutations, nous nous sommes dirigés vers la maison de la mère Faucon. Son état s’était un peu amélioré depuis la veille. La teinte de sa peau était cependant encore grisâtre. Le médecin nous a enjoint d’attendre dehors afin qu’il puisse examiner ses patients.

Peu de temps après, il sortit et exposa ses impressions sur cette maladie aux gendarmes. Le brigadier lui demanda de passer le voir en fin d’après-midi pour rédiger son rapport.

Puis les gendarmes et moi entrâmes dans le petit logis de la mère Faucon.

« Bonjour Madame Faucon. Je vous ai emmené deux visiteurs qui voudraient savoir ce qu’il s’est passé exactement hier après-midi. »

Lentement, elle s’est levée de son fauteuil pour nous saluer. Dans l’alcôve, au fond du logis, je voyais la forme de Paulin encore dormi. Je ne pensais pas devoir le réveiller afin de le faire participer à notre conversation. Le brigadier se racla discrètement la gorge et demanda abruptement : « Avez-vous des ennemis, des gens qui souhaiteraient votre mort ? »

Mère Faucon n’avait vraiment pas l’air d’être tout à fait rétablie. D’une voix un peu cotonneuse et encore bien faible elle soutint : « Non, non, je vous assure, je me dispute avec personne, vous pouvez le demander à qui vous voulez. Tout le monde vous dira qu’on s’aide et qu’on a des relations de bon voisinage, comme il se doit. »

« Pourriez-vous nous dire ce qu’il s’est passé hier dans l’après-midi ? »

« Bien sûr, d’abord mon gendre est venu me voir un moment. Il est facteur à Marsanne et puis euh …, la voisine est passée, elle avait besoin de quelque chose. Quand elle est partie, j’ai préparé un gâteau et un plat avec des herbes. Et puis …. »

Elle a commencé à sangloter les yeux remplis de larmes. J’ai voulu lui donner un peu d’eau, mais le brigadier d’une main impérieuse m’a arrêté.

« D’où provient cette eau ? »

« Tirée du puits, ce matin », a dit la mère Faucon en s’essuyant les yeux d’un coin de son tablier. « J’ai dû boire tant d’eau hier soir que ce matin il me restait plus rien. »

« Qui encore est venu vous voir hier après-midi ? », a insisté le brigadier.

« Personne, je vous assure, seulement Barthelemy mon gendre et la mère Archinard, ma voisine. »

« Parlez-nous d’abord de la visite de votre gendre, il est arrivé à quelle heure ? »

« Je saurais pas vous dire exactement mais je pense vers 3, 4 heures, je m’en souviens parce que c’était le moment de la sortie de l’école. Nous avons bavardé. Après je lui ai proposé de manger un petit quelque chose et c’est ce qu’il a fait. »

« Ah, c’est intéressant ça ! Qu’est-ce qu’il a mangé, est-il tombé malade lui aussi ? »

« Je voulais lui préparer quelques œufs, mais il a pas voulu. Il a mangé un peu de fromage, du pain et il a bu un peu de vin. Je ne crois pas qu’il est tombé malade mais j’en sais rien parce qu’il est rentré chez lui après avoir fini son casse-croûte. »

« Racontez-nous la visite de la voisine. »

« Elle est venue acheter quelques œufs. Elle est restée très peu de temps…. »

Elle s’est arrêtée tout à coup de nous conter son histoire et il m’a semblé que quelque chose lui était venu à l’esprit qui aurait pu éclairer l’affaire.

« Quand la voisine était là, j’ai vu par hasard un peu de poudre blanche dans le petit pot où je mets mon sel et un peu plus tard sur le mortier. On en a parlé et elle m’a dit que j’avais dû probablement y verser un peu de farine. Cette explication n’était pas impossible mais à ce moment-là j’avais pas encore sorti ma farine pour faire mon gâteau donc j’y croyais pas trop.

Mais franchement qu’est-ce que ça pouvait être d’autre ? »

« Est-ce que la voisine a été près du pot de sel et du mortier ? »

« Non, ça c’est impossible car elle était là, près de la porte et le sel comme le mortier étaient derrière moi sur ma planche à réserves ! » a-t-elle répondu avec de l’indignation dans la voix.

« Alors, parlons encore de votre gendre. Quand il était chez vous est-ce que vous l’avez vu près du mortier ? »

« Mais non ! On a bavardé seulement et puis ensuite il a mangé un peu, mais je vous l’ai dit déjà ! » explosa-t-elle pleine d’impatience.

« Oui c’est vrai Madame, mais je cherche à comprendre comment cette poudre blanche est arrivée dans votre cuisine et ce n’est pas encore clair pour moi. Vous venez de me dire que votre voisine ne s’est pas approchée ni du pot à sel ni du mortier. Si ce n’est pas elle, je ne vois qu’une seule autre possibilité. »

Madame Faucon alors éclata en sanglots.

« Mon gendre, Monsieur, c’est un brave facteur, un bon mari et un père aimant et vous croyez qu’il veut m’assassiner, m’empoisonner. Mon gendre ne ferait pas une chose pareille, il ne ferait pas de mal à une mouche, alors pensez donc, … à nous ! C’est pas possible. »

Elle sanglotait de plus en plus fort et je voyais que les gendarmes comprenaient qu’ils n’avanceraient plus beaucoup. Ils se préparèrent donc à partir. Quand le brigadier a ouvert la porte il s’est exclamé : « Ah, oui, au fait, euh … Nous voudrions emmener quelques ustensiles. Ceux que vous avez utilisés hier pour préparer votre repas afin que nous puissions les faire examiner. Si vous le permettez nous allons étudier de plus près votre planche à réserves.»

La mère Faucon toute affligée donna son accord et regarda le gendarme fureter un peu de partout à la recherche de traces de cette fameuse poudre. Il mit la main sur le petit pot à sel, le mortier et trouva même ce qu’il cherchait dans une boîte à sel plus volumineuse.

J’ai remarqué que le brigadier était absorbé dans ses pensées. Une chose le tracassait et quand il ouvrit la porte pour la deuxième fois, il demanda : « Dites-moi, est-ce que vous avez quitté la pièce quand votre gendre était présent ? »

« Oui, » a-t-elle dit après une hésitation, « pour aller à l’école pour Paulin. Je devais voir l’instituteur qui m’avait demandé de passer à la fin de sa journée.»

Le brigadier a hoché la tête, est resté silencieux un long moment puis il nous a salué et il est sorti. Le gendarme Charron était déjà dehors et s’occupait des chevaux.

****************************************

Joséphine, la fille (7)

Marsanne, jeudi 15 juin 1843, matin

Barthelemy m’inquiète. Il est tendu, toujours énervé, il mange à peine. A mon avis il me couve une maladie. Peut-être qu’il a mangé quelque chose de mauvais ou alors il a peut-être attrapé froid, bien qu’à cette saison j’ai des doutes …

Ce matin par exemple il a mangé qu’un petit bout de pain et une tranche de saucisson. Après sa demi- tasse de café, il est parti au bureau de poste pour prendre le courrier et commencer sa tournée.

J’étais en train de balayer quand quelqu’un a frappé à la porte. J’ai ouvert la porte, mon balai à la main, j’ai poussé un cri de surprise parce que j’ai eu peur. J’ai lâché le manche et le balai est tombé. Devant moi, il y avait deux gendarmes.

« Bonjour Madame, est-ce que Monsieur Ponçon habite ici ? »

« Oui.. »

« Nous voulons lui parler un petit instant », a dit le plus grand des deux.

« Il est pas là. Il est à son travail … au bureau de poste ou peut-être qu’il est déjà en train de faire sa tournée. Mais qu’est ce qu’il lui est arrivé ? Il a pas eu un accident au moins ! » J’avais le cœur serré. Tout de suite je me suis rendu compte que ma question était idiote.

« Non, non, pas lui ! » a dit le plus petit en faisant un clin d’œil complice à son collègue.

Ils ont tapé un léger coup au bord de leur képi pour me saluer et se sont détournés. Ils ont pris le chemin qui allait dans la direction du bureau de poste.

J’ai fermé ma porte, morte d’inquiétude. J’ai ramassé mon balai sans m’en apercevoir et l’ai calé contre le mur. Mais qu’est-ce qu’il se passait ? Et qu’est-ce qu’il voulait dire le gendarme avec sa phrase : « Non, non pas lui ! » Je me suis écroulée sur la première chaise venue. Mes mains ont saisi le travail de couture que je devais terminer dans la journée et j’ai essayé de me concentrer. Je n’ai réussi qu’à me piquer plusieurs fois les doigts alors pensive, le nez en l’air je suis restée immobile. j’étais incapable de faire quoique ce soit. J’attendais je ne sais quoi. A midi, il n’est pas rentré. Le soir il n’était toujours pas là. Ce n’était plus de la peur, c’était de l’angoisse qui m’écrasait la poitrine.

Il était déjà assez tard quand quelqu’un a frappé à la porte. Mon cœur a bondi. Je me suis précipitée pour ouvrir. C’était ma voisine, Marie Nouvellon[5]. Nous étions devenue amie depuis que j’habitais Marsanne. Son visage était grave.

« Bonjour Joséphine », a-t-elle dit, « J’ai appris que Barthelemy a été amené par deux gendarmes, quand il faisait sa tournée. »

Désespérée, je me suis pris la tête entre les mains. Un sanglot m’a échappé. Je me suis efforcée de rester calme, de ne pas crier ma peine. J’ai fini par trouver la force de demander : « Ils l’ont amené où ? »

« J’en sais rien ! En tout cas, il est plus dans le village. Il est peut-être à Montélimar où à Die. Tu sais toi pourquoi ils l’ont amené ? » m’a-t-elle demandé.

« J’en ai aucune idée, les gendarmes sont venus ici aussi. Il cherchait mon homme mais ils n’ont pas dit pourquoi ils voulaient le voir. »

André Barthelemy Ponçon (4)

Marsanne, Die, jeudi 15 juin 1843

Je suis arrivé tôt ce matin au bureau de poste et quand j’ai eu trié mes lettres, j’ai commencé ma tournée. Pendant que je marchais, ça tournait dans ma tête. Est-ce qu’ils avaient déjà trouvé ma belle-mère et comment les gens allaient réagir ? A un moment j’ai pensé à Paulin, mais j’ai vite essayé de penser à autre chose. Il me restait encore quelques fermes éloignées et je pourrais retourner au village.

Derrière moi, j’ai entendu le son des fers de chevaux qui s’approchaient rapidement. Je me suis retourné et j’ai vu deux gendarmes qui n’avaient pas la mine commode. Mon cœur me battait dans la gorge.

« Bonjour Messieurs. »

« Bonjour, Monsieur le facteur, êtes-vous Monsieur Ponçon ? »

« Pour vous servir, Messieurs. ! » ai-je répondu de mon air le plus jovial possible.

« Alors, nous vous demandons de nous suivre. »

« Mais messieurs, ma tournée n’est pas encore finie, regardez ! J’ai encore plein de courrier dans mon sac ! »

« Ne vous inquiétez pas, nous prendrons soin de votre sac. Nous le retournerons au bureau de poste de Marsanne. » ont répondu les gendarmes.

« Et pourquoi est-ce que je dois aller avec vous ? »

« Nous avons pour ordre de vous rechercher et de vous emmener avec nous. C’est tout ce que l’on peut vous dire. » m’a répondu l’un d’eux, le regard sévère.

Vers le soir, nous sommes arrivés dans une petite ville. Plus tard, j’ai su que c’était la ville de Die. On m’a mis dans un cachot. J’ai demandé plusieurs fois pourquoi on m’avait arrêté, personne ne semblait connaître la raison de mon arrestation en tout cas personne ne m’a donné de réponse.

Le soir j’ai demandé au gardien un bout de papier et un crayon. J’avais l’intention d’écrire à Joséphine et lui faire savoir où ils m’avaient emmené.

Joséphine, la fille (8)

Marsanne, samedi 17 juin 1843

Voilà deux jours déjà que je n’avais pas de nouvelles de Barthelemy et je n’avais pas la moindre idée du lieu où il pouvait être. J’étais allée à la gendarmerie pour les supplier de me le dire. Ils ne savaient rien ou plutôt ils ne voulaient pas le révéler.

Ce samedi matin de très bonne heure quand je m’occupais de Marie Joséphine[6]qui a presque 3 ans, on a frappé à ma porte. Je me suis pressée d’ouvrir. De nouveau, ces deux gendarmes se dressaient devant moi. Pleine d’espoir, je me suis attendu à ce qu’ils me disent ce qu’il arrivait à mon mari.

« Bonjour, dame. »

« Messieurs ! »

« Est- ce que nous pouvons entrer un moment ? »

« Bien entendu ! » ai-je balbutié, « la pièce est petite mais entrez donc ! »

« Nous avons une lettre pour vous, une lettre que votre mari vous a écrit de la prison de Die. La voici !»

« Oh ! » c’était le seul mot que j’ai pu émettre en prenant le bout de papier. Le gendarme imperturbable, le regard froid, le pouce rentré dans sa ceinture a continué.

« Le juge d’instruction l’a lu et garde la lettre originale étant donné qu’il y a une investigation qui court dans laquelle est impliqué votre mari… »

Bien que je n’aie pas compris tout ce qu’il a dit, j’ai murmuré : « Oui ! …. et qu’est-ce qu’il écrit ? »

Les gendarmes se sont regardés, d’abord ils n’ont pas compris que je ne savais pas lire puis à la mine irritée qu’ils ont pris j’ai senti qu’ils n’avaient pas très envie de me lire la lettre.

« Il vous écrit qu’on l’accuse d’avoir tenté d’empoisonner sa belle mère et son beau-frère. »

Cette nouvelle m’a frappée en pleine poitrine. Je me suis agrippée à la table pour me soutenir parce que mes jambes se dérobaient sous moi. Ma peine a débordé et je me suis exclamée : « C’est pas vrai, c’est pas possible ! Pourquoi il ferait une chose comme ça ? Ce doit être une erreur ! »

Un des gendarmes m’a toisé et avec une moue dédaigneuse il a dit : « Oui, en effet ma petite dame, il a fait une erreur ! »

Interloquée j’ai osé dire : « Mais qu’est-ce que vous voulez dire avec ça ? »

« Comment pouvait-il savoir qu’il était soupçonné d’avoir tenté d’empoisonner sa belle mère et son beau-frère ……. puisque personne, à aucun moment, ne le lui a dit ? »

**************************************************************

| Extrait de l’article…. jugement d’André Barthélémy Ponçon[1] Cette information vint donner une consistance accablante à l’accusation par la révélation des faits suivants : Il fut établi que dans la journée du 13, personne n’était entré dans le domicile de la femme Faucon si ce n’est son gendre Ponson ; qu’avant son arrivée, la femme Faucon s’était servie de sa salière pour saler un œuf qu’elle faisait cuire, et qu’elle n’avait point remarqué la poudre blanche. Ponson, qui, pendant le cours de la procédure avait constamment nié sa présence au Poët-Célard dans la journée du 13, malgré les preuves les plus convaincantes, a fini par en convenir aux débats, mais il a persisté à soutenir qu’il n’était pas l’auteur de l’empoisonnement. L’accusation forte de toutes les charges accablantes que nous venons de résumer, est parvenue à démontrer la culpabilité de l’accusé, dans un réquisitoire remarquable qui laissait peu d’espoir à la défense. Néanmoins, grâce aux efforts du défenseur, le jury, en rapportant un verdict affirmatif a admis des circonstances atténuantes. |

[1] Courrier de la Drôme et de l’Ardèche du 26-11-1843

Le 21 novembre 1843, la Cour d’assises de la Drôme condamna Ponçon à 20 ans de travaux forcés.

André Barthelemy Ponçon est décédé[8] le 21 mars 1847 dans la prison de Toulon.

Le 23 août 1845 est née Joséphine Ponçon[9] une enfant de Joséphine Adrien. Dans l’acte on lit que Barthelemy Ponçon habite à Toulon.

Bien longtemps après le décès de Barthelemy Ponçon, Joséphine Adrien s’est remariée le 13 novembre 1860[10] avec Jean Joseph Nouvellon de Marsanne. Jean Joseph Nouvellon est un frère de son voisin.

Magdelaine Faucon est décédée le 24 août 1867[11] dans la maison de son fils Paulin au Poët Célard. Elle avait 70 ans.

Joséphine Adrien est décédée [12] le 8 septembre 1885 à Marsanne.

[1] Marguerite Archinard, veuve Tournillon, Aurel 1780

[2] « Arsenic blanc » (ou même improprement « arsenic » As2O3).

[3] Charles Ferrier, Villefranche Aveyron (1798)

[4] Jacques Charron, Saint-Leger-Triey, Côte d’Or (1796 )

[5] Femme de Xavier Nouvellon

[6] Etat Civil de Marsanne Naissances (1829-1889) page 123

[7] Courrier de la Drôme et de l’Ardèche du 26-11-1843

[8] Etat Civil de Marsanne Décès (1826-1858) page 219

[9] Etat Civil de Marsanne Naissances (1843-1852) page 41

[10] Etat Civil de Marsanne Mariages (1848-1889) page 123

[11] Etat Civil de Poët- Célard (1839-1899) page 331

[12] Etat Civil de Marsanne Décès (1859-1889) page 301

| Les personnages : Les personnages ci-dessous ont vraiment existé : Famille de Josephine Adrien : Magdelaine Faucon, sa mère Paulin Faucon, demi-frere de Josephine Marguerite Moulin, belle mère de Magdelaine Faucon Elisabeth Faucon, sœur de Magdelaine Faucon L’oncle César, César Barnier, époux d’Elisabeth Faucon Etienne Faucon, frère de Magdelaine Faucon Florence Geneves, belle sœur de Magdelaine Faucon Louise Faucon, sœur de Magdelaine Faucon Gabriel Fert, promis de Louise Faucon Jean Pierre Faucon, cousin germain de Magdelaine Louise Bonnet, épouse de Jean Pierre Faucon Jean Louis Faucon, cousin germain de Magdelaine Jeanne Raffin, épouse de Jean Louis Faucon Jeanne Faucon, fille de Jean Louis Faucon Famille d’André Barthelemy Ponçon, époux de Josephine, facteur rural Veuve Ponçon, mère d’André Barthelemy Ponçon Marie Joséphine Ponçon, fille d’André Barthelemy Ponçon Joséphine Adrien Pierre Ponçon frère d’André Ponçon Marie Peysson, belle sœur d’André Ponçon Antoine Ponçon frère décédé en 1835 pendant son service. Voisins de Magdelaine Faucon : Marguerite Archinard Marie Lafond Auguste Lafond, fils de Marie Lafond Marie Tournillon, fille de Marguerite Archinard Pierre Paul Marcel Jean Louis Peysson Personnalités de Poët Célard et Marsanne : Maire Auguste Peysson, maire de Poët Célard en 1837 Henry Blanc, instituteur public de Poët Célard en 1837 Henri Xavier Jarrias, l’adjoint à la mairie de Marsanne Monsieur Colombier Coste, adjoint à la mairie de Marsanne Victor Oullion, le garde champêtre à Poët Celard en 1837 Marie Calvier, accoucheuse à Marsanne Joseph Ollivier, riche propriétaire à Marsanne Sœur Cyprienne, réligieuse, Sœur Hospitalière à Crest en 1820 Sœur Angélique, réligieuse, Sœur Hospitalière à Crest en 1820 Madame Ricou, veuve Martin, portière de l’hospice de Crest en 1820 Monsieur Latune, l’adjoint du maire de Crest en 1820 Monsieur Mercier, secrétaire en chef de la mairie de Crest en 1820 Monsieur Bouchet, secrétaire adjoint de la mairie de Crest en 1820 Docteur Muston, médecin à Bourdeaux en 1843 Docteur Ladreyt de la Condamine, médecin à Bourdeaux en 1843 Gendarmes de Bourdeaux en 1843 : Charles Ferrier, brigadier, (Villefranche Aveyron (1798)) Jacques Charron, gendarme (Saint-Leger-Triey Côte d’Or (1796 )) Un Juge de Paix de Marsanne (le nom Lenoir est fictif) Mère Supérieure de l’hospice de Crest de 1820 et 1851 (nom inconnu) Les maîtres et les familles où Joséphine a habité nous sont inconnus et leurs noms sont fictifs |